夢をみた。

学校の校庭のどまんなかで、父はオフィスチェアに座っている。

よく身につけていた綿の水色のパジャマを着て、茶色の模様が入ったウールのガウンを羽織っている。

50歳くらいの時の父の姿をしていた。

長身細身でなかなかイケメンだったので、パジャマでもさまになっている。

私は校舎の3階から眺めていたが、雨が降ってきたので、傘を持って迎えに行った。

父はいつもの無邪気な笑顔で「あきちゃん、おどろうや」といった。

私は左手にアンブレラ、右手で父と手を繋ぎ、父はオフィスチェアに座ったまま、器用に私とダンスをした。

父が死んだのは、薄陽さす美しい11月の朝だった。

前日に、ほんの15分だけの面会を病室でしたばかりだった。

何を話そうかなあ、なんて呑気な気持ちで面会に行くと、父は激しい呼吸を繰り返し、会話どころではなかった。

その異様な光景に私は制御できない涙があふれ、必死で父の手をにぎりしめた。

父は絞り出すように何か言った。

でも聞き取れなかった。

聞き返す勇気はなくて、わかったふりをして、大丈夫だよ、大丈夫だよ、と溢れ出る涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら父の手を握った。

父は思ったより強い力で手を握り返した。

そして次の日の朝、息をひきとった。

知識がなさすぎて、その呼吸が死前喘鳴だということをあとで知った。

喘鳴がでると、二十四時間以内にはなくなることが多いと、あとから知った。

父はチャーミングな人だった。

人の悪口を言っているのを見たことがない。

ザ・破顔、といった笑顔。

職場ではずいぶん上司に可愛がられ、部下からも慕われ、友達にも恵まれていたように思う。

なかなかの自由人というか「俺は俺人は人」のスタンスを崩さない人であったので(そのため母は寂しい思いをしたと思うが)なにをしても憎めない愛されキャラだったんだろうなと娘ながらに思っていた。

いい時代の銀行マンで順風満帆な父にみえたが、若い頃からガンに翻弄されるガンサバイバーでもあった。

あちこちに癌ができ、入院しては手術を繰り返し、本人は大変な思いをしていたのだと思うが、もともとの運の良さなのか、すべての癌が原発で外科手術で治してきた。

あまりにも父が飄々としているので、私は病がそんなにたいしたものではないんだなと思っていたふしがある。

読書魔で、書斎机にはところせましと本が積み上がっていた。

ブランデーとかりんとう、たばこのにおい。

読んだ本の気に入った部分には赤いマーカーで線を弾き、読み終わると日付と読了を書き入れる。

そして無類の競馬好きであった。

賭けごとというよりは、運と統計で導き出す答えがどういう結果になるのかを純粋に楽しんでいるようにみえた。

自分の出した答えが当たる快感を、父は目をきらきらして喜んでいた。

私や妹にも競馬新聞をみせて「これだとおもうのはどれや?」と選ばせてくれることもあった。

胆管がんで難しい手術を受け2か月近く入院していたときも、こっちは「いよいよか」と青くなっているというのに、入院中も競馬を楽しみ、看護婦さんにアドバイスして万馬券を当てるなどし「たよられてるんやで~」と嬉しそうに話す父。

「全然大丈夫、長生きしてくれるわ」とほっとした姉妹であった。

その後膵臓がんになり、それは胆管からの転移であったため、とうとう父の運は尽きるのだけれど。

膵臓がん発覚のあとは、抗がん剤を拒否し、いつもの生活をしていた。

たまに会いに行くとご飯を美味しそうに食べ、よく笑いたくさん話した。

毎日外出して、近隣のイオンで服を買ったり本屋さんに行ったり、カフェで本を読んだり競馬をしたり、毎日ランチはどこで何を食べようかなと楽しんでいるように見えた。

そんな姿をみていたので、娘ふたりはすっかり油断していたのだ。

コロナもあったため、父とライングループを作りちょくちょく会話を交わしていたが、母から「ふとんから起き上がれなくなってきたからベッドを買いたい」と相談を受けて初めて事態を知った。

会いに行くと父はげっそりとした顔でベッドに横たわり、いままでの半分くらいの声量になっていた。

しかし私や妹と話しているうちに頬に赤みがさし、つやがでてきて起き上がり、一緒にアイスクリームを食べたりした。

その様子をみて姉妹揃って安心して帰る、というのを数回繰り返しただけで、父はあっという間にトイレに立てなくなり、なにも食べられなくなった。

とにかく衰弱がひどいので、もともと希望していたホスピスに慌てて連絡をとり、奇跡的にひとつベッドが空いていて連絡した次の日には入院した。

そして入院した日、付き添った私は与えられた15分で父の病室を整え、

「家にいるよりは(母に気を使い、してほしいことも言えなかった)気兼ねなく過ごせそうよね」

「おう、落ち着いたら風呂にでも入れてもらおうかな」

「日曜日にまたくるからね!のんびりしてね」

「おう、にちようびな」と笑顔で交わしたのが、まともに話せた最後の会話になった。

父は亡くなる8日前に自分で2つの保険会社に電話し、ホスピスで保険が下りるのかなど細かな確認をしていた。

震える字で金銭的な後始末についての事柄を記していた父の手帳には、そのほかに日々の記録が事細かく書かれていて、几帳面な字が少しずつ少しずつ乱れていく様子が私には辛かった。

保険会社に連絡した2日後にホスピスに入院し、その5日後に亡くなった。

残された者には、あまりにあっという間の出来事だった。

でもそれは、私たちが無知すぎたということと、

父が生きることを最後まで諦めていなかったこと、

娘たちに迷惑はかけたくないという強い気持ちがギリギリまで奮い立たせていたんだなと今では思う。

寝込んで食事も取れなくなったある日、父がめずらしくこんなラインをよこした。

::以前美味しかったものを食べている夢をみました

麺が好きで、母さんがつくってくれた鍋焼きうどん、焼きそば、スパゲッティ、京都のニシンそば、握り寿司、筑前煮など::

遠くなってしまったあの秋を思い出し、父を思って少し泣く。

足場の片方が外れたような不安定さで少し眩暈がしたあの日。

あきちゃんは好きなことを仕事にしてすごいな、と言ってくれた声を思い出す。

最後の日に握りしめあった手の感触を思い出す。

ほっそりとした長い指。

緑みがかった色素の薄い瞳。

どんなときも未来をみている人だった。

父親にこんなにも愛しさが増すなんて思いもしなかった。

最後まで飄々と生きた父に伝えたい。

またあいましょう、何度でも、縁をつないで。

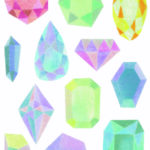

にしむらあきこさんの個展をヒナタノオトで開きます。

2/17(土)〜2/25(日)

恋する紙宝石

詳しくはこちらもご覧ください。

→ click